ひとり親家庭を支えるために、「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の4つの柱で、さまざまなサポートが行われています。

今回は2つ目の「就業支援策」について説明します。

今回ご紹介している制度の中には、他の支援と組み合わせて利用することで、よりスムーズに申請できたり、支援を受けやすくなるものもあります。

制度ごとに条件が異なることもあるので、気になる制度があれば、お住まいの自治体に相談してみるのがおすすめです

「ひとりで頑張るしかない…」と思わずに、使える支援を知って、必要に応じてうまく活用していくことが、これからの暮らしをラクにしてくれる第一歩になるかもしれません🌱

※この記事では、「母子家庭・父子家庭の親御さん」をあわせて「ひとり親」と表記しています。

就業支援策にはどのようなものがあるの?

ひとり親が子育てと仕事を両立しながら、経済的にも安定して暮らしていけるように支えてくれる制度がいくつもあります。

働く・学びなおすためのサポートは7つ

① マザーズハローワーク事業

子育て中の親向けに、 保育所情報・就職相談・履歴書の書き方など、子育てと両立した仕事探しを応援してくれる窓口。

② 母子家庭等就業・自立支援事業

ひとり親の「働く力」を伸ばすための、総合的なサポート(自立支援プログラム、教育訓練、職業訓練など)を、個別の相談に応じて組み合わせて支援してくれる枠組み。

③ 母子・父子自立支援プログラム策定事業

一人ひとりの希望や今の状況に合わせて、給付金・職業訓練などの必要な支援や、就業(自立)にむけたプランを自治体と一緒に立てる制度。

④ 高等職業訓練促進給付金

ひとり親が専門資格を取るために学校に通う間の生活費を支援する給付金制度。

⑤ 自立支援教育訓練給付金

働きながらスキルアップしたいひとり親が、対象講座を受けたときの受講料を補助する給付金制度。

⑥ ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

中卒・高校中退のひとり親が「高卒認定試験」に合格するための学習支援制度。

⑦ 企業に対する表彰制度(ひとり親の雇用を促す企業向け)

ひとり親の雇用に積極的な企業を評価・支援する制度。

※これらの支援は、国が決めた制度をもとに各地域の自治体が実施しているものが多いですが、制度の内容や利用できる条件は地域によって少しずつ異なります。

実施していない自治体もあるため、詳しい内容はお住まいの自治体に確認するのをおすすめします。

1.マザーズハローワーク事業

国(ハローワーク)が主体となって全国的に展開している事業です。

子育て中の人が仕事を探しやすいように、専門の相談窓口があります。

「マザーズハローワーク」や「マザーズコーナー」と呼ばれる場所で、就職相談やセミナーが受けられます。

子育て中、またはこれから子育てをする予定の人は、ひとり親であるかどうかに関わらず、男性も女性も対象です。

どんな支援をしてくれるの?

■ きめ細かな就職サポート

相談員が一人ひとりに合わせた職業相談・職業紹介をしてくれます。(担当・予約制)

地域の子育て支援拠点やNPOに出張しての相談も行っています。

■ 子育てと両立しやすい仕事の情報提供

「子どもがいても働きやすい仕事ってあるのかな?」という人のために、両立しやすい求人情報を集めて紹介してくれます。

■ セミナー開催

面接対策やパソコン講習など、再就職に役立つセミナーも開催されています。

「ブランクが心配」という人にも心強い支援です。

■ オンラインでの職業相談

来所が難しい人向けに、オンラインでの職業相談や紹介も可能です。

SNSやHPでの情報発信も行われています。

■ 子ども連れでも通いやすい環境

- キッズコーナー

- ベビーチェア

- 子ども連れ相談への配慮(相談中の見守りなど)

など、子連れで来所しやすい工夫がされています。

全国にどれくらいあるの?

- マザーズハローワーク:全国で23か所

- マザーズコーナー:全国で183か所(令和6年度時点の予算案)

「子どもがいても、ちゃんと働けるのかな…」

そんな不安に寄り添いながら、就職の一歩をサポートしてくれる場所です。

2. 母子家庭等就業・自立支援事業

就職に関する相談から情報提供までを、自治体が一貫してサポートしてくれます。

自治体によって内容は少し違いますが、多くの地域で行われている支援です。

ひとり親以外にも離婚前から支援が必要な方も対象です。

どんな支援をしてくれるの?

■ 就職の相談とサポート

就職について不安や悩みがある方に向けて、就職相談や助言、求人の紹介などが受けられます。

■ 資格取得や再就職に向けた講習会

就職の準備やスキルアップにつながるセミナーや講習会が行われています。資格取得を目指す人にもおすすめです。

■ 求人情報の提供・メール相談など

ハローワークのように求人情報の提供があり、メールでの相談も受け付けています。

■ 養育費に関する相談や法律サポート

養育費の支払いが不安・うまくいかない…という場合には、生活支援や弁護士による法律相談も受けられます。

■ 在宅で働きたい人への支援

在宅ワークを希望する人向けに、スキルアップのためのセミナーや支援スタッフによるフォローも行っています。パソコンの貸与など、環境を整える支援もあります。

■ 親子交流(面会交流)のサポート

親子の交流を続けたいと希望する家庭に向けて、面会交流の支援も行われています。

■ 心理的なサポートも

心の面で不安を抱えるひとり親家庭に向けて、心理カウンセラーなどの専門職が相談にのってくれる支援もあります。

「仕事のことだけじゃなく、暮らしや心の支えも必要…」

そんな思いに寄り添ってくれます。

3.母子・父子自立支援プログラム策定事業

国が用意したしくみにそって、各自治体(市や町など)が行っている支援です。

担当員と一対一で面談を行って、その人に合わせた就職や資格取得など「自立に向けた計画」をつくってくれます。

ひとり親以外にも離婚前から支援が必要な方も対象です。

※以前は所得制限がありましたが、令和6年度に撤廃されました。

令和4年度には、全国の自治体のうち約66%がこの支援を実施していました。

どんな支援をしてくれるの?

■ ひとりひとりに合わせた「自立のための計画」

担当者との面接で、生活の様子や働きたい気持ち、資格取得への意欲などの現状を一緒に把握して、「必要な支援」や「何から始めたらいいか」を一緒に考えて、自立に向けた支援プログラムを立ててくれます。

■ 子育て・健康・収入などをまるごとサポート

子育てや健康の悩み、家計や生活のことも含めて、就職の妨げになっている要因を整理して、乗り越えるサポートを考えてくれます。

■ 就職後にもアフターケア!

プログラムの支援で就職など自立できた後も、状況確認や再支援のフォローが受けられるので心強いですね。

「何から始めればいいかわからない…」

そんな人にも、今の状況に合わせて一緒に進むための道しるべを立ててくれる制度です。

4.高等職業訓練促進給付金

国が用意したしくみにそって、各自治体(市や町など)が行っている給付金制度です。

就職に役立つ資格を取るために、学校・スクールで勉強している期間の生活費を支援してくれます。

対象となるのは、資格をとるための養成機関に通っているひとり親です(通う予定の人も◎)

制度の対象になる資格は地域によって違うため、事前に確認が必要です。

例えば、石川県ではこの制度を実施していますが、市町村によっては行っていないところもありました。

令和4年度の実績では、資格取得者の内訳として、看護師(33.6%)、准看護師(24.7%)、保育士(9.0%)、美容師(4.4%)、IT関係等(13.1%)などが多く見られます。

どんな支援をしてくれるの?

ひとり親が、正社員など「より安定した・収入の高い職業」に就けるように、必要な資格を取ることを目指すときに使える支援制度です。

具体的には、資格取得のために専門学校などへ通う期間の生活費の一部を、給付金というかたちでサポートしてくれます。

サポートを受ける条件

所得制限:児童扶養手当の支給を受けているか、同じくらいの所得水準であること

通学期間:6か月以上のカリキュラムならOK(以前は2年以上の通学が条件でした!)

令和6年度に、児童扶養手当の所得制限を超えた場合でも最長1年間は対象者のままとする条件に緩和されました。

これは、ひとり親の収入が増加しても、自立のタイミングまで支援を継続することを目的としています。

対象になる資格(例)

- 看護師・准看護師

- 保育士・介護福祉士

- 理学療法士・作業療法士

- 調理師・製菓衛生師

- IT系の民間資格(シスコ・LPIなど)※

※令和6年に短期間(6か月以上)の民間資格も含まれました。

支給される期間と金額(月額)

支給は最大4年間まで(資格の種類や修業年数によって変わります)

- 住民税が非課税の人:10万円

- 住民税が課税される人:7万500円

なんと!

資格取得が近づく最終年の1年間だけは、さらに月4万円が上乗せされます!

給付金についてのまとめ(令和6年度〜)

| 項目 | 内容 |

| 支給対象期間 | 学校に通っている期間(最長4年) |

| 支給される金額(月額) | 住民税が非課税の人:10万円 住民税が課税される人:7万500円 |

| 追加金額の有無 | 有 最後の1年間は月額が4万円追加されます |

この給付金は、

- ひとり親が

- 資格取得のために

- 働くのを一時ストップして

- 学校に通うあいだの生活費の足しにしてもらうためのもの

なので税金はかかりません。

この制度を使えば、子育てをしながらでも資格取得に挑戦しやすくなります。

生活費のサポートがあることで、「やってみよう」と前向きに考えるきっかけにもなります。

「資格取得を目指したいけど、仕事と子育てをしながらなんて無理かも…」

そう思っていた人に、将来の安定に向けて、一歩を踏み出す人を応援する支援があります。

5.自立支援教育訓練給付金

国が用意したしくみにそって、各自治体(市や町など)が行っている給付金制度です。

どの講座が対象になるかは自治体ごとに決められています。

ひとり親が「仕事に役立つ講座」を受けて修了したときに、その費用の一部がもらえるしくみです。

※以前は所得制限がありましたが、令和6年度に撤廃されました。

対象

- ひとり親で、これからの仕事に必要なスキルを身につけたい人

- 所得の制限はなくなり、代わりに「自立に向けた計画(上記3の支援プログラム)」を受けていることが条件になっています

- 雇用保険から同じような給付を受けられない人

- 就職やスキルアップに向けて、その講座が本当に必要だと認められる人

どんな支援をしてくるの?

■ 教育訓練にかかる費用の一部を支給

再就職やキャリアアップに役立つ講座(パソコンスキル、医療事務、保育士など)を受講・修了すると、受講料の一部が戻ってきます。

■ 支給額がぐっと手厚く!(令和6年度〜)

- 通常の講座:受講料の60%(上限20万円)

- 高度な専門講座:年ごとに最大40万円まで × 修業年数分の上限あり

■ さらに追加支給も!

専門講座を修了し、資格取得+就職できた場合には、さらに25%(上限20万円)が追加支給されます。

最大で85%まで戻ってくる可能性もあります!

■ 一括だけでなく、半年ごとの分割支給もOK

経済的にキツい時期も、少しずつ補助を受けながら学びを続けられるようになっています。

「働きたいけど、資格がない…」

「スキルがあれば、もっと選べる仕事があるのに」

がんばるひとり親の学び直しのチャンスを支えてくれる制度です。

たとえば、パソコンやWebデザインなどをオンラインで学べる講座も、自治体によっては対象になる場合があります。

どんな講座が対象になるのか、今後別記事でご紹介予定です。

6.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

国が決めたしくみにそって、市町村などの自治体が実施しています。

ひとり親家庭の親や子どもが「高卒認定試験(昔の大検)」に合格するための講座を受けるとき、その受講費用の一部を支援してくれるものです。

※以前は所得制限がありましたが、令和6年度に撤廃されました。

どんな支援をしてくるの?

高校を卒業していないひとり親家庭の親や子どもが、「高卒と同じ資格」をとるための勉強(講座)にかかるお金をサポートしてくれる制度です。

学び直しや、将来の仕事の選択肢を広げたい人にぴったりです。

対象

- 高卒の資格を持っていない、ひとり親家庭の親や子ども

- 試験合格が就職や進学に必要だと判断される人

- 高校をすでに卒業している人や、大学入学資格がある人は対象外

※ 令和6年度からは、所得制限がなくなり、自立に向けた計画(上記3の自立支援プログラム)を作っていることが要件になりました。

もらえるお金(受講費の6割を支給)

支給額は「どんな講座を受けるか」によって上限が違います。

■ 通信制講座の場合(上限15万円)

- 受講開始時に 4割(上限10万円)

- 講座が終わったら 1割(上限12.5万円)

- 全科目に合格したら さらに1割(上限15万円)

■ 通学 or 通学+通信講座の場合(上限30万円)

- 受講開始時に 4割(上限20万円)

- 講座が終わったら 1割(上限25万円)

- 全科目に合格したら さらに1割(上限30万円)

「やっぱり資格が欲しい」「あのときの夢に挑戦したい」と思ったあなたにとって、この制度がもう一度学び直すきっかけになるかもしれません。

7.企業に対する表彰制度(はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰)

厚生労働省(現在はこども家庭庁)が創設し、全国的に実施している表彰制度です。

母子家庭・父子家庭の就業支援に積極的に取り組んでいる企業などを年に一度表彰するもので、ひとり親の就労促進を図ることを目的としています

ひとり親のためにがんばる企業にむけた制度です

「ひとり親が働きやすい職場づくり」に力を入れている企業を、こども家庭庁(旧・厚生労働省)が表彰する制度です。

企業に対して「こんな取り組みがあると、ひとり親の支えになるよ」と良いお手本を示すことで、ひとり親が働きやすい環境がもっと広がっていくことを目指しています。

こんな企業が表彰されています(実例)

青森県八戸市の【社会福祉法人スプリング】では、

- 従業員のうち1割がひとり親

- 正社員として働くひとり親も多く、平均勤続年数は13年3ヶ月!

その理由は…

- 子どもの看護休暇の制度がしっかりしている

- 子育てや仕事の悩みを相談できる窓口がある

- 資格取得を応援する制度がある

- ひとり親向けの手当(企業独自)がある

企業情報はどこで見れるの?

「ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業」の一環として、ひとり親に理解のある企業や支援団体の情報を特設サイトで紹介しています。

就職活動の参考にしてみてもいいかもしれませんね。

「働きたいけど、子育てとの両立が不安…」

ひとり親を理解してくれる企業を増やしていくための大切な一歩です。

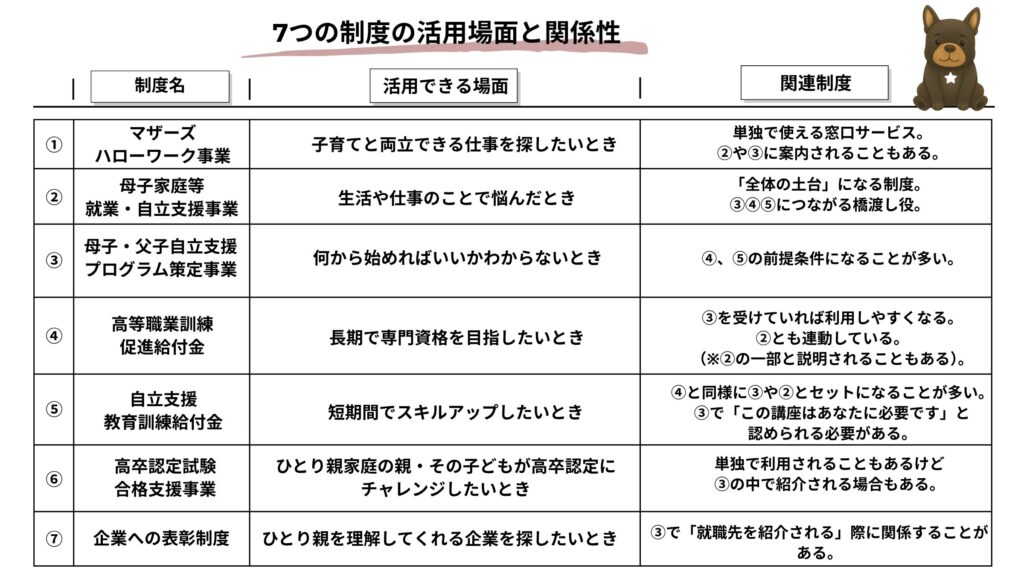

各制度の活用場面と関係性

ざっくりしたイメージはこんな感じです。

- ②母子家庭等就業・自立支援事業 がいちばん大きな枠(大黒柱)

↳ この中に ③プログラム策定、④高等職業訓練給付金、⑤教育訓練給付金 などが含まれてることが多いです。 - ③プログラム策定 が 支援の入り口になる(利用の可否の判断にもなる)

- ④⑤⑥は 目的に応じて使い分ける具体的な支援(生活費 or 受講料補助 or 学力支援)

- ①マザーズハローワーク は支援とは別の就職の相談窓口。でも、②や③につなげてもらえることも。

- ⑦企業表彰制度 はひとり親が申請する制度ではありませんが、就職環境を間接的に後押ししてくれる存在。

ひとり親が、子育てをしながら自分らしく働き、経済的にも安定した暮らしを目指せるように──

今回は、そのための力強いサポートを紹介しました。

「これから働きたい」「もっと安定した仕事に就きたい」と思ったときに、ひとりで抱え込まず頼っていい場所がちゃんとあります。

ハローワークや自治体の相談窓口では、個別の状況に合わせた支援を受けることができます。

制度によっては、所得の制限がゆるやかになったり、撤廃されたりしていて、以前よりも利用しやすくなっているものも増えてきました。

「今はまだ難しいかも…」という方も、まずは知ること・調べることが、一歩目になるかもしれません。